Más de un siglo después, la memoria persiste gracias a los actos de resistencia de sus habitantes.

EL SOL DE HERMOSILLO

Colaborador / Reidezel Mendoza Soriano

A fines de noviembre de 1915, habiendo fracasado estrepitosamente su campaña en el estado de Sonora, Francisco Villa se encaminó de regreso a Chihuahua a la cabeza de su diezmado ejército.

Al día siguiente, 2 de diciembre, Villa entró a San Pedro enfurecido, y ordenó a Margarito Orozco que arrestara a todos los habitantes de pueblo, incluyendo a mujeres y niños. Los villistas registraron casa por casa y formaron a casi 300 civiles frente al templo parroquial. José Santos Encinas dice que las mujeres “gritaban y aclamaban a Dios pidiendo misericordia, esperando un milagro”, pero Villa, en tono de burla, les contestó: “¡Ahorita no hay quien los favorezca porque Dios está escondido en un cucurucho, en un almú, y nada puede hacer por ustedes!”

El comandante villista Macario Bracamontes, nativo de Sonora, suplicó a Villa que no asesinara a las mujeres, ni a los niños, a lo que éste accedió. Sin embargo, los 136 hombres restantes, entre ellos varios menores de edad, fueron formados a un costado del templo católico para ser fusilados.

Atendiendo a la súplicas de las madres, esposas e hijas para que interviniera a favor de sus familiares, el presbítero Andrés Avelino Flores, se acercó apresuradamente a Villa cuando gritaba órdenes a los escuadrones de fusilamiento, y rogó por la vida de sus feligreses preguntando si, efectivamente, asesinaría a hombres inocentes. Villa respondió burlonamente “¿quiénes son los inocentes?” y agregó que él estaría feliz de dispararles a los culpables, sólo que “¿quiénes lo eran?” Como el cura Flores contestó que no tenía forma de saberlo, Villa replicó que todos morirían, pues de algún modo eran cómplices de la emboscada tendida a sus hombres y que, si el sacerdote quería liberarlos, le llevara 100 pesos por cada uno. Le dijo, además, que no admitiría más su intromisión, que se quedara en su iglesia atendiendo a las ancianas y le advirtió: “¡Ah, Padre! y no se le ocurra volver a pararse por aquí porque no respondo por su vida!”

Al retirarse el sacerdote comenzaron las ejecuciones; empleando parque explosivo, los villistas fusilaban de cuatro en cuatro o de seis en seis. Escondiéndose entre el grupo, los menores de edad que no fueron perdonados se iban haciendo para atrás de la fila, en medio del llanto y las súplicas de sus familiares que atestiguaban la tragedia.

El cura Flores regresó ante Villa y de rodillas le imploró que perdonara a los prisioneros: “Por favor, ten caridad y deja de matar gente”. Villa le espetó: “¡Retírese padrecito y sepa que, si vuelve, lo mato!” La matanza continuó, y el sacerdote volvió a suplicar: “Concédeme la vida de mis hijos.” Entonces el jefe guerrillero remató: “Si son sus hijos por qué no los rebajó de lo que pensaron hacer, ahora también usted la llevará por bribón junto con ellos”. Se abalanzó entonces sobre el sacerdote, lo derribó a puntapiés y puñetazos, desenfundó su pistola y le disparó dos tiros, uno en el costado izquierdo y otro en la cabeza.

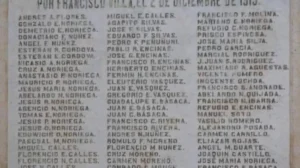

La matanza de San Pedro de la Cueva continuó hasta que el coronel Bracamontes, asqueado, sacó su arma y retó a Villa a sacar la suya, al tiempo que le gritaba: “¡Ya no va a morir un hombre más!” Villa volteó entonces la mirada a la fila de condenados y perdonó la vida de 9 adolescentes (Ildefonso Encinas, 10 años; Aurelio Mendoza, 14 años; Rafael Silvas, 17 años; Apolinar Silva, 15 años; Manuel Noriega, 15 años; José María Carrillo, 15 años; Esteban Monge, 17 años; Ramón Vázquez, 16 años) y 14 adultos. Sin embargo, 85 hombres ya habían sido ejecutados: 80 vecinos (entre ellos, dos menores, Florencio y David Calles, ambos de 17 años), seis de ellos chinos y cinco fuereños.

Después de la masacre, San Pedro de la Cueva fue saqueado, y Villa y sus hombres pasaron la noche violando mujeres de todas las edades. Entre las víctimas estaba las niñas Virginia y Carmen Encinas, y las viudas Carmen Romero, Concepción Quijada Moreno y María de Jesús Córdova. Al partir, el caudillo ordenó incendiar el pueblo, y desde las alturas de la iglesia de Batuc, constató que sus órdenes habían sido cumplidas.

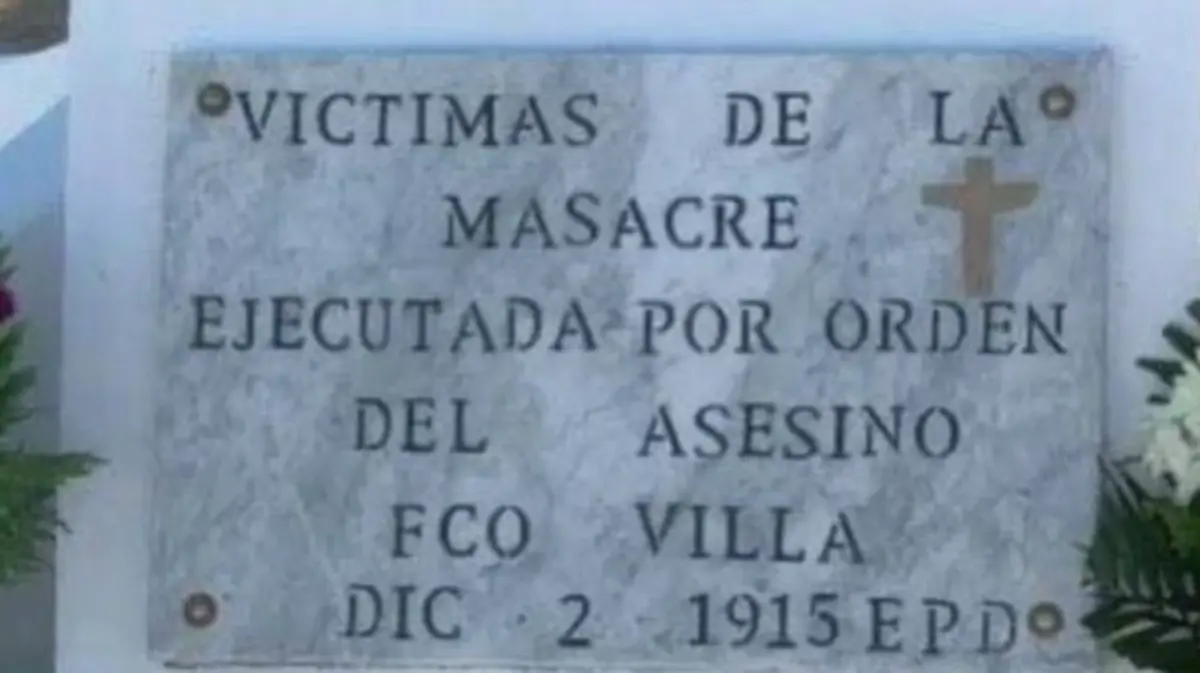

Hoy, un modesto monumento y una placa con los nombres de los vecinos sacrificados guardan el recuerdo de la terrible tragedia. Existen memorias que no caben en los libros de texto ni en las efemérides oficiales, pero que persisten, tercas, en la voz de quienes heredaron el duelo. En San Pedro de la Cueva, la masacre perpetrada por Villa hace más de un siglo, sigue viva gracias a actos cotidianos de resistencia al olvido. Las mujeres sonorenses realizan anualmente una procesión que recuerda a los caídos. Así mismo, los habitantes han hecho placas que nombran a los muertos y al victimario como asesino.

La fuerza silenciosa de las mujeres que, décadas después, legaron a sus descendientes la tarea de no olvidar se manifiesta en proyectos como Herencia de las Viudas, presentes en redes sociales, y nos recuerdan que la historia oficial casi siempre omite el dolor de los vencidos, pero la memoria popular encuentra otros caminos para resistir.

Detrás de estos gestos está el testimonio de mujeres que cargaron no solo con la ausencia, sino con la dignidad de narrar lo ocurrido, aún a contracorriente de las narrativas heroicas.

*Reidezel Mendoza, Crímenes de Pancho Villa, Debate, México, 2024.